В селе Богословка Губкинского городского округа Белгородской области сохранилась дворянская усадьба семьи Раевских. Дом — памятник истории, часть парка — памятник садово-паркового искусства середины XIX века. В настоящее время на территории усадьбы располагается мемориально-культурный комплекс Владимира Федосеевича Раевского.

Именно здесь в рамках Всероссийской акции заботы о памятниках истории и культуры белгородские волонтеры культуры и сотрудники управления охраны памятников истории и культуры Белгородской области провели субботник, приведя в порядок обширный парк усадьбы.

Мемориально-культурный комплекс включает музей В.Ф. Раевского, поэта, просветителя, участника войны 1812 года, «первого декабриста», Богословскую сельскую библиотеку имени Николая Раевского, последнего хозяина дома, известного земского деятеля России, а также дом ремёсел и выездные классы Боброводворской музыкальной школы.

Судьба «первого декабриста»

Владимир Федосеевич Раевский родился 28 марта 1795 года в селе Хворостянка, соседнем с Богословкой. К сожалению, до наших дней там не сохранилось ни усадьбы, ни храма, построенного родителями Раевского – сохранился только его закладной камень, представленный в экспозиции музея.

«Это самый ценный наш экспонат, его нашли в одном из крестьянских домов, где он служил ступенькой, — рассказывает заведующая мемориально-культурным комплексом В.Ф.Раевского Мария Ковалёва. — Каменная церковь располагалась в селе Хворостянка, рядом с домом, где вырос Владимир Федосеевич. Её построили на месте деревянной родители Раевского в 1804 году. На камне можно разобрать надпись: «1804 года мая 18 дня усердием Феодосия Михайловича и Александры Андреевны Раевских».

В семье было одиннадцать детей — пять сыновей и шесть дочерей. На стенах в музее — портреты Владимира Федосеевича и его родителей. Он жил в родном доме до восьми лет, знал несколько языков, причем русский в семье тоже знали хорошо. Мальчик занимался верховой ездой, музыкой, гимнастикой, — развитие было гармоничным. С 15 лет Раевский начал писать стихи.

Из обстановки усадьбы до наших дней чудом сохранилось только зеркало, ему более 200 лет, с 1995 года оно находится в экспозиции музея. Можно с уверенностью сказать, что в него смотрелся маленький Володя.

С 8 лет Владимир и два старших брата обучались в Московском университетском пансионе и только на каникулах приезжали домой в Хворостянку. По окончании пансиона отец переводит Владимира для получения военного образования в Петербургский кадетский корпус, изучать артиллерийское дело. В корпусе Владимир сблизился с Григорием Батеньковым, ставшим ему лучшим другом в жизни, его портрет есть в экспозиции музея. Закончив кадетский корпус, он получает звание прапорщика и надевает офицерский мундир, реконструкцию можно увидеть в экспозиции музея.

Владимир получил назначение в 23-ю артиллерийскую бригаду четвертого пехотного корпуса, который находился под Смоленском. Это был 1812 год, началась война с Наполеоном. Боевое крещение прапорщик Раевский получил у села Барыкино. Он участвовал в Бородинском сражении. Был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость», орденом Святой Анны 4 степени, памятной медалью 1812 года.

После войны он служил в Каменец-Подольске, затем в Кишинёве. Непосредственным командиром Раевского стал Михаил Орлов, который сразу увидел в нём образованного порядочного офицера. Раевский быстро включается в службу, а вскоре и в общественную деятельность. Именно Михаил Орлов приглашает его вступить в тайное революционное общество «Союз благоденствия».

Время службы на юге России Раевский назовет лучшими годами своей жизни. Ему поручают командовать дивизионной школой по обучению солдат грамоте. В «Союзе благоденствия» он становится самым активным членом. Он пишет научные трактаты «О рабстве крестьян», «О солдате», где бичует крепостнические порядки в России.

Раевский продвигается по службе, получает чин майора. Именно в этот период жизни происходит его знакомство с Александром Сергеевичем Пушкиным, который находился в южной ссылке. Пушкин и Раевский оказались интересны друг другу. Беседовали, спорили о поэзии, русской истории. Пушкин посвятил нашему земляку три стихотворения, на полях одного из них изобразил портрет Раевского. Именно Пушкин успел предупредить друга о предстоящем аресте. Он прибежал на квартиру к Раевскому и сказал, что случайно подслушал разговор армейского начальства о намерении арестовать Раевского, через которого можно будет узнать все о тайном обществе в армии. Владимир успел уничтожить кое-какие бумаги.

6 февраля 1822 года Раевский был арестован и посажен в тюрьму в Тирасполе. Раевского допрашивают, пытаясь узнать список членов тайного революционного общества. Он все отрицает, прямых улик против него нет, но из тюрьмы его не выпускают. Владимир пишет друзьям стихи из тюрьмы: «К друзьям в Кишинев», «Певец в темнице». Пушкин прочитал их и сказал, что теперь не скоро они увидят своего «спартанца» — так Раевского называли друзья. Александр Сергеевич отвечал Раевскому, но не решился передать стихи, боясь навредить другу.

«Его называют „первым декабристом“ именно потому, что он был первым арестован, — поясняет Мария Ковалева. — Он был очень сильной личностью, мужественным человеком, он никого не выдал, никого не предал, и уже после его ареста декабристское движение продолжило существовать, и они вышли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года».

Жизнь в Сибири

Четыре года Раевский просидел в тюрьме Тирасполя, но после 14 декабря его переводят в Петропавловскую крепость, где были участники восстания. В конце 1827 года ему вынесли решение: лишить чинов, званий, наград и сослать в Сибирь на вечное поселение, как вредного обществу человека.

Раевский три месяца добирался на перекладных до Иркутска. Наказание было не таким тяжелым, как другим декабристам, без кандалов на ногах, ему не пришлось работать на читинских и нерчинских рудниках. В Иркутске ему самому разрешили выбрать село, и он выбрал Олонки, село на берегу реки Ангара, в 85 километрах от Иркутска.

«В те времена это был дикий и неосвоенный край, отчаяние и грусть охватили Раевского по приезду на место, — рассказывает директор мемориально-культурного комплекса. — Он был там один, без поддержки родных и друзей, сестры отказались от брата-преступника и поделили отцово наследство между собой. Раевского поселили к одинокому старичку. Что делать? Как жить? Вскоре Раевский находит себе занятие по душе — он стал обучать крестьянских ребятишек грамоте. А потом и взрослые потянулись к нему».

В Сибири тогда было много винных заводов и кабаков, но мало школ. Среди взрослых учеников оказалась 17-летняя крестьянская девушка-бурятка — Евдокия Середкина, которая впоследствии станет Владимиру женой. Раевского приняли в крестьяне, выделили место под сенокос, участок под строительство мельницы, он обзавёлся хозяйством, со временем построил дом для своей большой семьи, — у них с женой было девять детей.

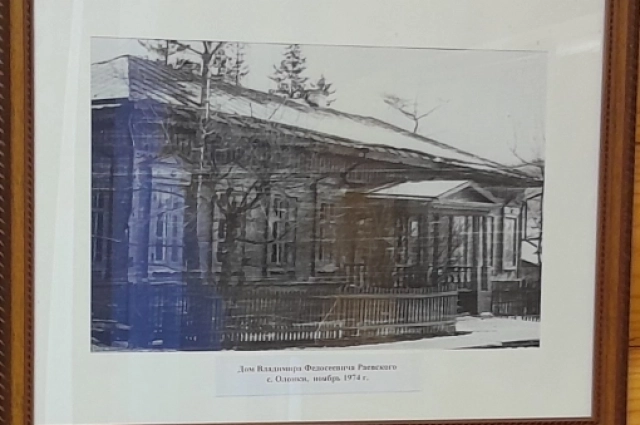

Тяжелая жизнь в Сибири не сломила нашего земляка. Радости он находил в труде, в семье. Через 30 лет наступила царская амнистия для декабристов. Им разрешалось вернуться домой. Владимир Раевский вместе со старшим сыном Юлием приехал из Сибири в Богословку, это было летом 1858 года. Он посетил могилы предков, погостил у сестры Любови Веригиной в родном доме, а большую часть времени он провел в доме двоюродного брата Владимира Гавриловича Раевского, то есть в том доме, где сегодня и располагается его музей. Его приняли очень радушно, впоследствии между братьями была теплая переписка. Но он принял решение доживать свою жизнь в Сибири, которая стала для него второй родиной. Он продолжил трудиться, заботится о детях, кстати, они все получили образование, вышли достойными людьми. Он умер на 78-м году жизни и похоронен в селе Олонки.

Судьба дворянской усадьбы

Дворянские усадьбы имели большое значение в жизни России, особенно это касается сельских мелкопоместных усадеб, в которых хозяева проживали постоянно. Это были экономические, культурные, образовательные и воспитательные центры. В Губкинском городском округе сохранилась только одна, в Богословке. На схематичном плане усадьбы, который можно увидеть в экспозиции музея, указано как она выглядела в XIX — начале XX века. Кроме полутораэтажного дома, архитектурной особенностью которого является калориферная система отопления, усадьба включала много хозяйственных построек: флигель, амбар, конюшни, сараи, мельницу, две хаты при мельнице и прилегающую землю в размере 8 десятин, включая липовую аллею, сохранившуюся до наших дней.

Постройки были разобраны в годы советской власти на хозяйственные нужды. А дом уцелел благодаря большой общественной деятельности Николая Раевского, его последнего хозяина. Он прошел все ступени земской службы от волостного писаря в Богословке до председателя Курской губернской управы и городского головы города Баку. Работая на родной земле, он много внимания уделял развитию народного образования, медицины, ветеринарной службы на селе, при нем в Старооскольском уезде было сделано первое оспопривитие в России. В музее можно увидеть фотографии членов большой семьи Николая Раевского: его жены, детей, внуков.

Дом Николая Раевского пригодился многим в XX веке. В 1930 году была открыта первая в районе школа колхозной молодежи. Сельская школа находилась здесь до 1973 года, когда для неё построили современное здание. В годы Великой Отечественной войны, в июне-августе 1943 года здесь размещался военно-полевой госпиталь, здесь лечили раненых, доставленных с полей Курской битвы.

С 1973 года до 1995 года здание пустовало, было заброшено, в нем не было ни окон, ни дверей. В 1995 году, в год 200-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка Владимира Федосеевича Раевского был открыт музей. Экспонаты для него собирали буквально по всей стране. В числе экспонатов музея — предметы интерьера, есть даже женское дворянское платье и дворянский сервиз.

Сегодня этот музейно-культурный комплекс играет важную роль в сохранении национального наследия региона.

«Очень отрадно видеть, что благодаря нашим ежегодным акциям мы своими руками приводим порядок тот или иной объект культурного наследия, и нас поддерживают волонтёры культуры, муниципальные власти районов и округов, — говорит руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области Алексей Чернявский. — В этом старинном дворянском доме ведется многогранная культурная работа. Очень важно, что те объекты культурного наследия, которые находятся у нас на территории Белгородской области — они с каждым годом преображаются, реставрируются, приводятся в порядок. Надо, чтобы они продолжали сохраняться и быть символами тех исторических событий, которые происходили на нашей земле».